Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2023 über die Frage entschieden, ob der Staat für Einnahmeausfälle haftet, die durch die vorübergehende landesweite Schließung von Frisörbetrieben im Frühjahr 2020 im Rahmen der Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus entstanden sind ("erster Lockdown").

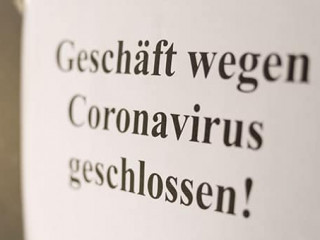

Die Klägerin ist selbständig tätig und betreibt einen Frisörsalon in gemieteten Räumlichkeiten. Durch Verordnungen vom 17. und 20. März 2020 untersagte das beklagte Land Baden-Württemberg vorübergehend den Betrieb zahlreicher Einrichtungen. Dazu gehörten auch Frisörgeschäfte.

Der Betrieb der Klägerin war in dem Zeitraum vom 23. März bis zum 4. Mai 2020 geschlossen, ohne dass die COVID-19-Krankheit zuvor dort aufgetreten war. Die Klägerin war auch nicht ansteckungsverdächtig. Aus dem Soforthilfeprogramm des beklagten Landes erhielt sie 9.000 Euro, die sie allerdings zurückzahlen muss.

Die Klägerin hat geltend gemacht, das beklagte Land schulde ihr eine Entschädigung in Höhe von 8.000 Euro für die mit der Betriebsschließung verbundenen erheblichen finanziellen Einbußen (Verdienstausfall, Betriebsausgaben). Die Maßnahme sei zum Schutz der Allgemeinheit nicht erforderlich gewesen.

Prozessverlauf

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist vor dem Oberlandesgericht erfolglos geblieben.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Der III. Zivilsenat hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen.

Er hat seine Rechtsprechung (Urteil vom 17. März 2022- III ZR 79/21, BGHZ 233, 107) bestätigt, wonach Gewerbetreibenden, die im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie als infektionsschutzrechtliche Nichtstörer durch eine flächendeckende, rechtmäßig angeordnete Schutzmaßnahme, insbesondere eine Betriebsschließung oder Betriebsbeschränkung, wirtschaftliche Einbußen erlitten haben, weder nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes noch nach dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht oder kraft Richterrechts Entschädigungsansprüche zustehen.

Die sechswöchige Betriebsuntersagung für Frisöre war auch unter Berücksichtigung der aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden Berufsfreiheit und des von Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verhältnismäßig.

Die landesrechtlichen Regelungen, die Betriebsschließungen anordneten, verfolgten das Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und die durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Gefahren, insbesondere auch die der Überlastung des Gesundheitssystems, zu bekämpfen. Damit erfüllte der Staat seine Schutzpflicht für Leben und Gesundheit der Bürger und verfolgte mithin einen legitimen Zweck.

Das Gewicht des Eingriffs in die vorgenannten Grundrechtspositionen wurde durch die verschiedenen und umfangreichen staatlichen Hilfsmaßnahmen für die von der Betriebsuntersagung betroffenen Unternehmen entscheidend relativiert. Allein die "Soforthilfe Corona", die ab dem 25. März 2020 zur Verfügung stand, und für Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigen bis zu 9.000 Euro betragen konnte, führte in Baden-Württemberg zu 245.000 Bewilligungen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Milliarden Euro. Der Verordnungsgeber hatte zudem von Anfang an eine "Ausstiegs-Strategie" im Blick und verfolgte ein schrittweises Öffnungskonzept.

Der Umstand, dass die infektionsschutzrechtlichen Betriebsuntersagungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 nach dem geltenden Recht (§ 32 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, §§ 56, 65 IfSG) keine Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche begründen, ist auch im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 GG ebenfalls nicht zu beanstanden.

Der Gesetzgeber war verfassungsrechtlich nicht verpflichtet, für Belastungen, wie sie für die Klägerin mit der in den Betriebsuntersagungen liegenden Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG einhergingen, Ausgleichsansprüche zu regeln.

Eine Betriebsschließung von sechs Wochen war angesichts der gesamten wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Auswirkungen der Pandemie und unter Berücksichtigung des grundsätzlich von der Klägerin zu tragenden Unternehmerrisikos nicht unzumutbar. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates ist begrenzt. Dementsprechend muss der Staat in Pandemiezeiten sich gegebenenfalls auf seine Kardinalpflichten zum Schutz der Bevölkerung beschränken.

Vorinstanzen

Landgericht Heilbronn - Urteil vom 17. Dezember 2020 – I 4 O 83/20

Oberlandesgericht Stuttgart - Urteil vom 9. Februar 2022 – 4 U 28/21

Die maßgeblichen Vorschriften

(1) 1 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 2 Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

1 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 2 Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(1) 1 Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 28a, 28b und 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. 2 Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen.

1 Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28 bis 28b und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. 2 Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.

(1) 1 Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld.

(1) 1 Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten; eine Entschädigung erhält jedoch nicht derjenige, dessen Gegenstände mit Krankheitserregern oder mit Gesundheitsschädlingen als vermutlichen Überträgern solcher Krankheitserreger behaftet oder dessen verdächtig sind. 2 § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Neue Entscheidung des BGH zur BSV im zweiten Lockdown

Erkannte der BGH in seiner Entscheidung vom 26.01.2022 noch überhaupt keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen für die Einstellung des Hotelbetriebs während des Lockdowns im Rahmen der BSV, lagen in dem Verfahren vom 18.01.2023 leicht veränderte Versicherungsbedingungen vor – zu Gunsten der Klägerin.

Weiteres Urteil zur Leistungspflicht für Versicherer bei Betriebsschließung

Richtungsweisendes Urteil des LG München I in Sachen Betriebsschließungsversicherung

Beratungsverzicht per Vordruck? OLG Nürnberg stärkt Versicherer und sorgt für Kritik

Ein Beratungsverzicht bei Versicherungsverträgen muss nicht zwingend in einem separaten Dokument erklärt werden, sondern kann auch innerhalb eines Antragsformulars erfolgen, sofern er optisch hervorgehoben und vom Kunden unterschrieben ist. So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg (Az. 8 U 1684/24).

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Lebensversicherung: ZZR-Rückflüsse bringen Spielraum

Zinsanstieg, ZZR-Rückflüsse und demografischer Wandel verändern das Geschäftsmodell der Lebensversicherer grundlegend. Die Branche steht finanziell stabil da – doch das Neugeschäft bleibt unter Druck.

Wiederanlage im Bestand: Versicherer verschenken Milliardenpotenzial

In Zeiten stagnierender Neugeschäftszahlen und hoher Leistungsabfüsse rückt der Versicherungsbestand zunehmend in den Fokus strategischer Überlegungen. Das gilt insbesondere für die Lebensversicherung: Dort schlummern ungenutzte Chancen, die Erträge stabilisieren und die Kundenbindung stärken könnten – wenn Versicherer systematisch auf Wiederanlage setzen würden. Der Text erschien zuerst im expertenReport 05/2025.

#GKVTag – Pflegeversicherung unter Reformdruck: Stabilität durch Solidarität

Drei Jahrzehnte Pflegeversicherung – eine sozialpolitische Erfolgsgeschichte mit strukturellen Rissen. Seit ihrer Einführung garantiert sie die Absicherung pflegebedürftiger Menschen und setzt dabei auf das Zusammenspiel von Solidarität und Eigenverantwortung. Doch mit wachsender Zahl Anspruchsberechtigter, einem Ausgabenvolumen von inzwischen 65 Milliarden Euro und einem Beitragssatz von 3,6 Prozent (zuzüglich Kinderlosenzuschlag) gerät das System an seine finanziellen Grenzen.

„Fünf Tierseuchen gleichzeitig – Tierhalter geraten weiter unter Druck“

Mit einem neuen Höchstwert von 96 Millionen Euro Schadenaufwand blickt die Vereinigte Tierversicherung (VTV) auf das bislang teuerste Jahr ihrer Geschichte zurück. Der Großteil der Schäden entstand durch Tierseuchen – allen voran durch die Blauzungenkrankheit, die allein 30 Millionen Euro kostete. Diese betraf 2024 vor allem Wiederkäuer-Bestände in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hessen. Die VTV ist Marktführer in der landwirtschaftlichen Tierversicherung und Teil der R+V Gruppe.

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.