Ein Beitrag von Dr. Robert Boels, Rechtsanwalt Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

I. Grundsätze zur Haftung des Geschäftsführers

Verletzt der Geschäftsführer vertragliche oder gesetzliche Pflichten, haftet er regelmäßig nur im Innenverhältnis gegenüber der von ihm vertretenen Gesellschaft, die ihrerseits von Gläubigern in Anspruch genommen werden kann. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft ist der Geschäftsführer nach § 15 a Insolvenzordnung (InsO) gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, unverzüglich (spätestens aber binnen der drei- beziehungsweise sechswöchigen Antragsfrist) einen Insolvenzantrag zu stellen. Andernfalls haftet der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft bei Verstößen gegen das Zahlungsverbot nach § 15 b Abs. 1 und 4 InsO.

Ausnahmsweise kann es zu einer direkten Haftung des Geschäftsführers gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft kommen, wenn dieser bei Vertragsverhandlungen aus eigenem wirtschaftlichem Interesse handelt, ein persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt oder sich als persönlich haftender Einzelkaufmann ausgibt. Ferner ist eine direkte Inanspruchnahme möglich, wenn der Geschäftsführer dem Gläubiger unter schuldhaftem Verstoß gegen ein gläubigerschützendes Gesetz nach § 823 Abs. 2 BGB oder vorsätzlich in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise nach § 826 BGB einen konkreten Schaden zufügt.

II. BGH-Urteil: Vorsätzliche Insolvenzverschleppung ist eine sittenwidrige Schädigung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 27. Juli 2021, Az. II ZR 164/20 entschieden, dass die Insolvenzverschleppung – also das Hinauszögern des als unabwendbar erkannten Endes des Unternehmens – den Tatbestand der sittenwidrigen Schädigung im Sinne des § 826 BGB erfüllt.

Der Kläger nahm den Beklagten daraufhin auf Erstattung der Gerichtskosten des selbstständigen Beweisverfahrens, der Sachverständigenkosten sowie der Rechtsanwaltskosten persönlich in Anspruch. Das angerufene Landgericht Karlsruhe und das Oberlandesgericht Karlsruhe in der Berufungsinstanz stellten fest, dass sich der Beklagte einer vorsätzlichen Insolvenzverschleppung schuldig gemacht hat, dem Kläger nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 15 a InsO auf Schadensersatz hafte, und verurteilten den Beklagten antragsgemäß.

Der BGH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanzen, stützte den Schadensersatzanspruch jedoch abweichend auf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB. Die Fortführung des Geschäftsbetriebes der GmbH musste zur Schädigung Dritter führen, denen Kosten entstehen, die jedenfalls nicht mehr vollständig beglichen werden können oder sich wegen der Insolvenz der Gesellschaft nachträglich als wirtschaftlich unsinnig erweisen. Einer Kenntnis des Geschäftsführers über die Anzahl der betroffenen Personen bedürfe es nicht. Der Beklagte habe in Kenntnis der bereits ein Jahr zuvor eingetretenen Zahlungsunfähigkeit keinen Insolvenzantrag gestellt und damit die Anstrengung eines kostenauslösenden Prozesses – wie etwa das selbstständige Beweisverfahren des Klägers – zumindest billigend in Kauf genommen. Somit handelte der Beklagte vorsätzlich hinsichtlich des Schadenseintritts. Der höhere Grad des Verschuldens lässt es nach Ansicht des BGH zu, den Anspruch nicht auf § 823 Abs. 2 BGB, sondern auf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB zu stützen.

III. Auswirkungen des neuen BGH-Urteils

Der BGH hatte bereits in seinem Urteil vom 21. Oktober 2014, Az. II ZR 113/13, gestützt auf § 823 Abs. 2 BGB, entschieden, dass der Schutzzweck des § 15 a InsO a. F. den Ersatz solcher (Rechtsverfolgungs-)Kosten umfasst, die dem Gläubiger, der nach Insolvenzreife der GmbH einen Vertrag mit dieser abgeschlossen hat, wegen der Verfolgung seiner Zahlungsansprüche gegen die Gesellschaft entstanden sind.

Die Insolvenzantragspflicht soll den Vertragspartner einer GmbH davor schützen, dass er sich durch die Prozessführung mit der unerkannt insolvenzreifen Gesellschaft mit Kosten belastet, die er bei der Gesellschaft nicht mehr realisieren kann. Mit dem auf § 826 BGB gestützten Urteil stellt der BGH nun ergänzend fest, dass sich der festgestellte Anspruch aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ergibt.

Von dem Schutzbereich des § 826 BGB sind darüber hinaus auch Personen erfasst, die vor Insolvenzreife in Vertragsbeziehungen mit der GmbH getreten sind und durch einen gegen die mittlerweile unerkannt insolvenzreife Gesellschaft eingeleiteten Rechtsstreit oder gegen dieses eingeleitetes selbstständiges Beweisverfahren mit Kosten belastet werden, für die sie bei der Gesellschaft keinen Ersatz erlangen können. Darüber hinaus ergeben sich nach dem jüngsten Urteil des BGH für den Gläubiger erweiterte Vollstreckungsmöglichkeiten nach § 850 f Abs. 2 ZPO. Das Vollstreckungsgericht kann den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens nach dieser Vorschrift auf Antrag des Gläubigers ohne Rücksicht auf die gesetzlichen Pfändungsgrenzen bestimmen.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Erbstreit um 20 Millionen Euro: BGH bestätigt Urteil im Fall Carossa-Nachlass

Millionenbetrug mit Schein-Beitritten zu Genossenschaft - BGH bestätigt Urteil

BGH: Krankentagegeldversicherung – Versicherer dürfen Tagessatz nicht einseitig herabsetzen

Fristenkontrolle: Anwälte müssen nicht doppelt prüfen

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

BFH bestätigt Bundesmodell der Grundsteuer – Typisierung mit System

Umsatzsteuer bei unselbständigen Stiftungen: BFH präzisiert Rechtslage – BMF reagiert

Vertraulichkeit verletzt: Urteil gegen früheren Bushido-Manager rechtskräftig

BGH: Aktionäre der Wirecard AG sind keine einfachen Insolvenzgläubiger

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

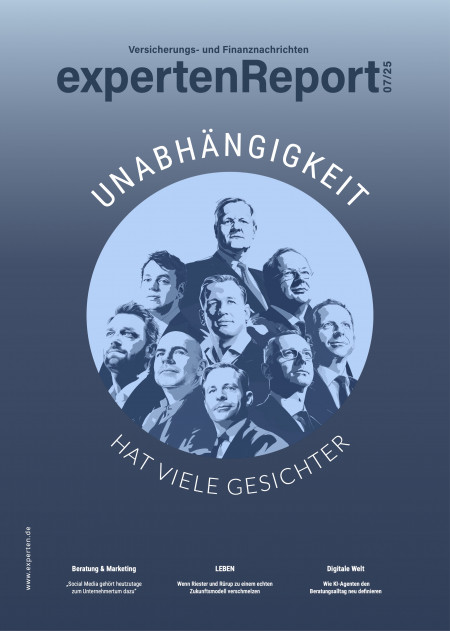

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.