Erstmals zeigen Modellberechnungen des DIW Berlin, wie die Geldpolitik der EZB die Wirkung ökonomischer Krisen für einzelne Haushalte ändert: Relativ zu einem Szenario mit nationaler Geldpolitik gleichen sich für die Mittelschicht Gewinne und Verluste aus, an den Rändern der Vermögensverteilung macht die gemeinsame Geldpolitik einen großen Unterschied.

Die meisten Haushalte im Euroraum profitieren im Fall einer Krise von der gemeinsamen Geldpolitik oder haben zumindest keine Nachteile durch sie. Letzteres gilt vor allem für die Mittelschicht. An den Rändern der Vermögensverteilung gibt es jedoch immer wieder Gruppen, die durch die gemeinsame Geldpolitik Verluste erleiden. Ob der reichere oder der ärmere Rand, hängt von der Art des Schocks und dem Land ab, wo die Krise eintritt.

Dies sind die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), für die die DIW-Makroökonomen Alexander Kriwoluzky und Fabian Seyrich zusammen mit Christian Bayer von der Universität Bonn und Gernot Müller von der Universität in Tübingen erstmals untersucht haben, wie sich die gemeinsame Geldpolitik auf Haushaltsebene in unterschiedlichen Ländern des Euroraums im Krisenfall auswirkt – und wie sich die Krise auswirken würde, wenn es nur eine nationale Geldpolitik gäbe.

© DIW Berlin

„In der Diskussion über die ökonomischen Kosten beziehungsweise den Nutzen einer Währungsunion wurde bis jetzt ausschließlich die Länderperspektive eingenommen und dabei die Heterogenität der Haushalte innerhalb der Länder ignoriert“, erläutert Alexander Kriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie im DIW Berlin, den besonderen Ansatz der Berechnungen.

Anhand von zwei exemplarischen Ländern, das eine von einer Krise sehr stark und das andere sehr wenig betroffen, haben die Wissenschaftler berechnet, wie sich ein ökonomischer Schock innerhalb der Länder in den verschiedenen Vermögensgruppen auswirken würde – mit und ohne gemeinsame Währung und Geldpolitik.

Berechnungen am Beispiel der Energiepreiskrise in Deutschland und Spanien

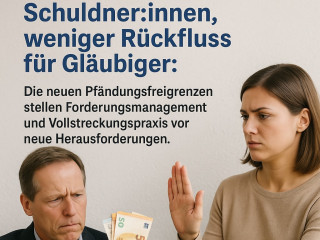

Ohne Währungsunion hätte im Fall des Energiepreisschocks, der beispielsweise Deutschland sehr viel stärker getroffen hat als Spanien, die Bundesbank viel entschiedener die Zinsen erhöhen müssen, als die Europäische Zentralbank es getan hat. Dagegen hätte die spanische Nationalbank vermutlich nicht so stark an der Zinsschraube gedreht. Für die Mittelschicht, zeigen die Berechnungen, hätte diese abweichende Geldpolitik keinen Unterschied gemacht.

Die ärmeren Haushalte in Deutschland profitieren hingegen von der EZB-Politik im Vergleich zu einer strafferen Geldpolitik, weil höhere Zinsen Haushalte mit geringem Vermögen und mehr Schulden stärker belasten würden. „In Summe ist es immer nur eine Randgruppe, die verliert. Die Gruppe am anderen Rand profitiert von der gemeinsamen Geldpolitik, und für die Mittelschicht gleicht es sich aus.“ Fabian Seyrich

Auf der anderen Seite hätten reichere Haushalte bei einem stärkeren Leitzinsanstieg auch mehr Zinsen auf ihr Vermögen erhalten. „Für Haushalte mit geringen Vermögen in Deutschland ist es also von Vorteil, wenn die EZB die Zinsen nicht so stark erhöht, wie eine eigenständige Geldpolitik das tun würde“, erklärt Studienautor Seyrich. „In Spanien hat man genau den umgekehrten Fall. Dort sind die Zinsen jetzt höher, als sie unter einer eigenständigen Geldpolitik wären. Davon profitieren in Spanien die reicheren Haushalte im Vergleich zu den ärmeren Haushalten.“

Die gemeinsame Geldpolitik verteilt also auch in ähnlich vermögenden Haushalten zwischen den Ländern um. „Letztlich gewinnen die ärmeren Haushalte in Deutschland das, was die ärmeren Haushalte in Spanien verlieren“, fasst Seyrich zusammen. „Wenn eine Randgruppe verliert, profitiert die Gruppe am anderen Rand von der gemeinsamen Geldpolitik, und für die Mittelschicht gleicht es sich aus.“ Und Kriwoluzky ergänzt: „Dies macht letztendlich die Währungsunion so stabil, auch wenn es an den Rändern immer wieder sehr populistische Anti-Euro-Kampagnen geben kann“.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Deutsche Wirtschaft findet noch nicht aus dem Tief heraus

Die Hoffnung auf einen starken konjunkturellen Aufschwung im Sommer schwindet und die Anzeichen für ein schwaches Wirtschaftsjahr 2023 häufen sich: Das Konjunkturbarometer des DIW Berlin liegt mit 90,3 Punkten für das dritte Quartal merklich unter dem Ergebnis für das zweite.

EZB erhöht zum neunten Mal die Leitzinsen

Die Inflation geht zwar weiter zurück, es wird jedoch nach wie vor erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleiben wird. Um das 2 Prozent-Inflationsziel zügig zu erreichen, hat der EZB-Rat daher beschlossen, die drei Leitzinssätze erneut um jeweils 25 Basispunkte anzuheben.

Deutsche Unternehmen gegen weitere Zinserhöhungen

Fast jedes dritte deutsche Unternehmen ist gegen eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die EZB. Jedes vierte glaubt, dass die Geldpolitik der Notenbanken die Konjunktur behindert. Insbesondere die Baubranche leidet unter den gestiegenen Leitzinsen.

Geldpolitik: Aktuell kein Handlungsdruck für die EZB

Die EZB fährt einen riskanten Kurs. Um die Inflation einzudämmen, hat sie die Leitzinsen mehrfach deutlich erhöht. Das gefährdet Konjunktur, Beschäftigung und Klimaziele. Weitere Erhöhungen – wie angekündigt - bergen angesichts der Trends bei der Preisentwicklung eher unnötig Risiken.

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel

Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.

Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds

Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.

PKV-Initiative „Heal Capital 2“: Neuer Fonds, neue Investoren, neue Start-ups

Digitale Wartung, KI-Zertifizierung, stärkere europäische Vernetzung: Der PKV-Investitionsfonds Heal Capital geht mit neuer Schlagkraft an den Start – und will die digitale Versorgung nachhaltig verändern. Doch welche Start-ups profitieren zuerst?

„Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch“

Von unseriösen Werbeversprechen bis KI-Euphorie: Im zweiten Teil des Interviews mit Tim Grüger geht es um Trends im Daytrading, die Erwartungen von Kunden und den Kampf gegen Finanz-Fake-News. Plus: Was TradingFreaks für die Zukunft plant – und welchen Rat der Gründer Anfängern mit auf den Weg gibt.

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.