Das dramatische Scheitern der Steuerreformpläne der neuen britischen Regierung ist ein Lehrstück über populistische Wirtschaftspolitik. Populismus setzt auf eine starke Vereinfachung komplexer Zusammenhänge und wirbt mit simplen Botschaften um Zustimmung.

Ein Beitrag von Axel D. Angermann analysiert als Chef-Volkswirt der FERI

Liz Truss und ihr neuer Finanzminister Kwasi Kwarteng haben sich nach ihrem Amtsantritt eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik auf die Fahnen geschrieben und wollen sich dabei an Margaret Thatcher oder Ronald Reagan orientieren – eine klare Positionierung, die sie von ihren politischen Wettbewerbern abhebt.

Geschichte wiederholt sich nicht einfach

Grundsätzlich muss das nicht falsch sein. Auch wenn die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht alle Probleme gelöst und insbesondere in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auch manche neuen Probleme geschaffen hat: Es ist unstrittig, dass Steuersenkungen und Deregulierungsmaßnahmen damals starke Wachstumskräfte freisetzten, weil sie in einer Zeit starker Verkrustungen unternehmerisches Engagement belohnten und Innovationen förderten.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in Großbritannien ist jedoch eine andere: Das größte Problem sind derzeit nicht zu hohe Steuersätze, sondern die hohe Inflation, die auf der Insel bereits seit dem Sommer mehr als 10 Prozent beträgt und im Herbst weiter steigen wird. Ohne die jüngst beschlossene Deckelung der Gaspreise wäre sie nach Einschätzung der Zentralbank auf bis zu 18 Prozent gestiegen.

Dabei sind es keineswegs nur die exorbitanten Energiepreise, die die Inflation nach oben treiben, sondern eine strukturelle Über-Nachfrage bei gleichzeitig begrenzten Angebotskapazitäten. Die Arbeitslosenquote liegt unter vier Prozent, was einen klaren Anstieg der Löhne zur Folge hat. Die Bank of England hat deshalb bereits Ende vergangenen Jahres eine deutliche geldpolitische Straffung eingeleitet und ihren Leitzins seitdem siebenmal um insgesamt mehr als zwei Prozentpunkte angehoben.

Märkte strafen das Pfund ab

In einer solchen Situation den Spitzensteuersatz zu senken ist keine gute Idee: Denn geringere Steuern fachen naturgemäß die gesamtwirtschaftliche Nachfrage an und sind damit ein zusätzlicher Treiber der Inflation, der sich die Zentralbank doch gerade entgegenstemmen will.

Die Fiskalpolitik muss deshalb derzeit nicht nur in Großbritannien einen Balanceakt vollbringen: Eine Begrenzung des Anstiegs der Energiepreise scheint notwendig, um soziale Härten zu mindern und massenhafte Insolvenzen von Unternehmen infolge des plötzlichen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit zu verhindern. Eine zu stark expansive Fiskalpolitik wirkt jedoch inflationssteigernd und konterkariert die Geldpolitik.

Im Falle Großbritanniens kommt verschärfend hinzu, dass damit sowohl die hohe Staatsverschuldung von mehr als 140 Prozent des BIP als auch das hohe Leistungsbilanzdefizit von mehr als 5 Prozent des BIP weiter nach oben getrieben werden. Eine Ausweitung dieses Zwillingsdefizits ist generell eine Ursache für eine schwächere Währung, und so war es eigentlich nicht überraschend, dass die Finanzmarktakteure umgehend auf den offenkundigen Widerspruch zwischen Fiskal- und Geldpolitik mit einer drastischen Abwertung des Pfunds reagierten und damit innerhalb kürzester Zeit eine Kehrtwende erzwangen.

Sie legten damit einen der zentralen Schwachpunkte populistischer Wirtschaftspolitik schonungslos offen: Die neue britische Regierung blendete komplexe Zusammenhänge um des schnellen Effekts willen vollständig aus und verließ sich darauf, dass es die Wähler nicht so schnell merken würden. In diesem Fall ging die Rechnung offenkundig nicht auf.

Über den Autor

Axel D. Angermann analysiert als Chef-Volkswirt der FERI Gruppe die konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen aller für die Asset Allocation wesentlichen Märkte. Diese Daten bilden die Grundlage für die strategische Ausrichtung der Vermögensanlagen der FERI. Angermann verantwortet seit 2008 die von FERI erstellten Analysen und Prognosen für die Gesamtwirtschaft sowie einzelne Branchen. 2002 trat er als Branchenanalyst in das Unternehmen ein. Seine berufliche Karriere begann beim Max-Planck-Institut für Ökonomie und beim Verband der chemischen Industrie. Angermann studierte Volkswirtschaftslehre in Berlin und Bayreuth.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Warum die Inflation ein hartnäckiger Gegner ist

Bruchlandung der Weltwirtschaft?

Weitere Zinserhöhungen bei deutlich langsameren Tempo

Wirtschaftspolitik 2026: Stabilisierung mit strukturellen Vorbehalten

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Inflationserwartungen sinken – Vertrauen stabilisiert sich nur zögerlich

2,1 Millionen Euro für Drohnen: Bund fördert Rehkitzrettung 2026 mit Wärmebildtechnik

Zwischen Exportabhängigkeit und Preiskrise – Europas Schweinehalter unter Anpassungsdruck

Bau 2025: Mehr Aufträge, höhere Löhne – die Kosten laufen schneller als die Leistung

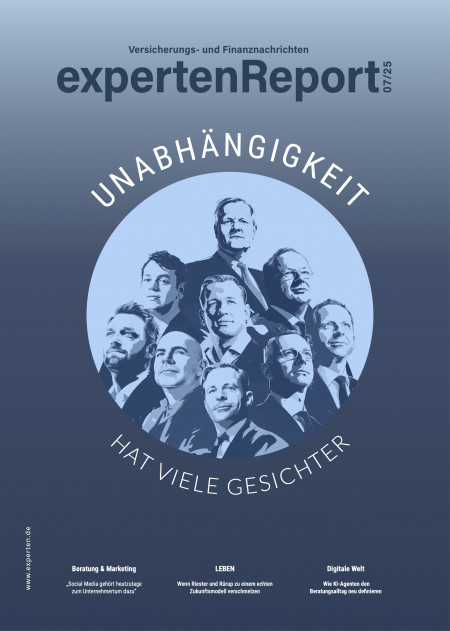

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.