Die Kritik wird leiser. Von der pauschalen Versichererschelte beim Thema Berufsunfähigkeit (BU) ist aktuell wenig zu hören. Statt Einzelschicksale mit hohem Emotionalisierungspotenzial rücken zunehmend Fakten in den Vordergrund. Möglich wurde diese Entwicklung auch durch BU-Versicherer, die sich im Leistungsfall in die Karten schauen lassen.

Immerhin zehn Gesellschaften waren es in diesem Jahr, darunter die vier größten BU-Versicherer in Deutschland. Gemeinsam stehen sie für circa 60 Prozent des BU-Marktes. Auf ihren Daten und systematischen Stichproben vor Ort basiert die 8. BU-Leistungspraxisstudie von Franke und Bornberg. Sie liefert neben Fakten auch einige Best-Practice-Beispiele für kundenorientierte Abläufe in der BU-Regulierung.

„Diese Versicherer haben nichts zu verbergen. Sie setzen auf Transparenz in der BU-Leistungsprüfung“, lobt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Transparenz schafft Vertrauen, und das ist für die Assekuranz ein hohes Gut. Je mehr Unternehmen diese Offenheit praktizieren, umso besser“, ist Franke überzeugt.

Welche Krankheiten machen berufsunfähig?

Die Psyche ist mit 28,44 Prozent der größte Auslöser für Berufsunfähigkeit. Zusammen mit Krankheiten am Bewegungssystem stellt sie gut die Hälfte aller anerkannten BU-Fälle im Jahr 2022. Unfälle hingegen sind mit 3,38 Prozent eher selten am Entstehen einer BU beteiligt. Fast jede fünfte Berufsunfähigkeit (19,48 Prozent) ist auf bösartige Neubildungen, also Krebs, zurückzuführen.

Frauen sind besonders oft von psychischen Erkrankungen betroffen. 2022 geht jede dritte Berufsunfähigkeit bei Frauen auf die Psyche zurück. Im Vergleich zur gesetzlichen Erwerbsminderungsrente ist dieser Wert niedrig: Dort waren psychische Krankheiten sogar für 48,5 Prozent aller Anerkennungen des Jahres 2022 verantwortlich. Krebs ist für Frauen der zweithäufigste Auslöser für eine BU-Rente. Jede vierte BU geht bei ihnen auf Krebs zurück.

Bei Männern ist Krebs nur für gut 17 Prozent der BU-Fälle verantwortlich. Männer werden überproportional häufig wegen Krankheiten des Muskel-Skelettsystems berufsunfähig. Von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit BU-Folge sind sie ebenfalls häufiger betroffen als Frauen.

Wie verteilen sich Anerkennung und Ablehnung einer BU?

Über alle Krankheiten hinweg fallen 2022 knapp vier von fünf Entscheidungen zugunsten der Versicherten aus (78,04 Prozent). Damit bleibt die Quote im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Für Ablehnungen gibt es eine Reihe von Gründen, allen voran medizinische. Bei 58,6 Prozent aller Ablehnungen wurde der vertraglich vereinbarte BU-Grad nicht erreicht. Anfechtungen und Rücktritte folgen mit 20,41 Prozent als zweitwichtigste Ursache.

Für die Anerkennungsquote spielt die jeweilige Krankheit eine wichtige Rolle. So werden 95 Prozent aller Anträge wegen Krebs anerkannt, während psychische Leiden nur in 72,5 Prozent der Fälle zu einer Leistung führen. Doch es geht bergauf: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der positiven Entscheidungen bei Psyche immerhin um fast drei Prozentpunkte gestiegen. Trotzdem bleibt für Versicherer das Problem, eine psychische Erkrankung, ihre Folgen für die berufliche Tätigkeit und die weitere Prognose nur schwer einschätzen zu können.

Wie alt sind Versicherte, wenn sie berufsunfähig werden?

Als Faustregel gilt: Je älter Versicherte, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Antrag auf BU-Rente Erfolg hat. Eine erste Häufung von anerkannten BU-Anträgen gegenüber Ablehnungen weist die Studie für Männer und Frauen der Altersgruppe Mitte 30 aus. Auslöser sind zumeist Krebs oder psychische Erkrankungen. Ab Ende 40 steigt die Kurve der Anerkenntnisse. Dann manifestieren sich vor allem Krebs, Herz- und Kreislaufkrankheiten sowie Verschleiß am Bewegungsapparat.

Jenseits der 60 gehen die Ablehnungen langsam gegen null. In jungen Jahren hingegen ist die Ablehnungsquote besonders hoch. Hier schlagen sich hauptsächlich Anfechtungen und Rücktritte innerhalb der gesetzlichen Fristen nieder.

Wie lange dauert eine BU-Regulierung?

Auch wenn Versicherer seit Beginn der Corona-Pandemie etwas mehr Zeit benötigen, hat sich die durchschnittliche Regulierungsdauer über die Jahre bei etwa sechs Monaten eingependelt. Für Ablehnungen und Anerkenntnisse sind die Werte 2022 fast gleich. Die Auswertung des Kundenfragebogens dauert durchschnittlich 14 Tage. Danach sind meist Rückfragen bei Ärzten oder Krankenkassen erforderlich. Vom Eingang der letzten Unterlagen bis zur abschließenden Entscheidung vergehen im Durchschnitt gut 17 Tage.

Vergleichsweise schnell wird bei Krebs entschieden; bei psychischen Erkrankungen und Unfällen dauert es länger bis zum Votum. Das liegt unter anderem an fehlenden Fachärzten und Gutachtern sowie bei Unfällen an spät eintreffenden Stellungnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Gutachten werden immer dann angefordert, wenn sich aus den Angaben von Antragsstellern, Ärzten oder aus weiteren Quellen kein abschließendes Urteil ableiten lässt. 2022 passierte das in 3,38 Prozent aller Regulierungen.

Best Practice: Wie BU-Versicherer Abläufe verbessern und Zeit sparen

Die Leistungsprüfung schneller abzuschließen, ist für Versicherer nicht trivial. Sie haben auf einige Phasen der Regulierung keinen direkten Zugriff. Deswegen wollen sie die Rahmenbedingungen für weitere Beteiligte optimal gestalten, um kurze Reaktionszeiten zu fördern. Dafür liefern die teilnehmenden Gesellschaften vielversprechende Ansätze. Eine enge und transparente Kommunikation, häufig via Telefon, gehört fast immer dazu.

Erfolgsfaktoren für schnellere BU-Regulierungen

- Bei Eingang der BU-Meldung nehmen Sachbearbeiter telefonisch Kontakt mit Versicherten auf und erläutern den weiteren Ablauf.

- BU-Fälle werden systematisch kategorisiert und ggf. auf spezialisierte Mitarbeiter verteilt.

- Im Rahmen eines Telefonates oder unter Einbeziehung von „Vor-Ort-Services“ mit persönlichem Kundenkontakt werden Anspruchsteller beim Ausfüllen des Fragebogens unterstützt.

- Moderne Kommunikationswege wie Chats und digitale Portale fördern den Austausch.

- In einem digitalen Tracking-System können Versicherte die Leistungsbearbeitung online verfolgen, Unterlagen hochladen und direkt mit Sachbearbeitern in Kontakt treten.

Die strengen Vorgaben des Datenschutzes setzen enge Grenzen. Das betrifft etwa Portale, in denen Ärzte strukturiert Angaben zu Behandlungen und Gesundheitszustand ihres Patienten machen können. Praxistaugliche Lösungen konnten sich hier bisher nicht etablieren.

Fachkräftemangel macht den Gesellschaften ebenfalls zu schaffen. Der Markt für qualifizierte BU-Leistungsprüferinnen und -prüfer scheint leergefegt. Versicherer setzen daher verstärkt auf den eigenen Nachwuchs und versuchen, Auszubildende für die BU-Leistungsprüfung zu begeistern – bei vielen Unternehmen mit Erfolg.

Fazit und Ausblick

Die teilnehmenden BU-Versicherer betreiben die BU-Leistungsprüfung fachlich und organisatorisch auf hohem Niveau. Trotzdem verharrt die Bearbeitungsdauer bei rund sechs Monaten. Dies ist noch immer den Maßnahmen in der Corona-Phase geschuldet. Personalengpässe verhindern ebenfalls schnellere Entscheidungen.

Fast 80 Prozent der Entscheidungen fallen zugunsten der Versicherten aus. Psychische Krankheiten bleiben die wichtigste BU-Ursache, gefolgt von Krankheiten des Bewegungsapparates und Krebs. Mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Anerkennung.

Künstliche Intelligenz und machine learning spielten bisher nur eine untergeordnete Rolle, weiß Michael Franke. Und liefert dafür eine Erklärung: „Wer möchte schon Kunden erklären, dass eine Maschine über ihre Leistung entschieden hat? Auf beiden Seiten des Leistungsantrags stehen noch immer Menschen im Mittelpunkt.“

Trotzdem könnten Versicherer KI auch im Leistungsfall nutzen und so Effizienzvorteile erschließen, eigene Daten noch effektiver auswerten und qualifizierte Entscheidungen vorbereiten, ist Franke überzeugt. Nachhaltigkeit wird in der BU-Leistungspraxis bislang kaum thematisiert, auch wenn Prävention und Wiedereingliederung in das Berufsleben interessante Ansätze liefern

Themen:

LESEN SIE AUCH

Vier von fünf BU-Entscheidungen zugunsten der Versicherten

BU-Leistungspraxis: So regulieren Versicherer heute

Wie professionell und kundenorientiert agieren Versicherer bei BU-Leistungsfällen? Wie lange dauert die Regulierung und wie unterscheiden sich Frauen und Männer in der BU-Versicherung? Franke und Bornberg liefert Antworten.

Wichtiger denn je: Einkommensabsicherung beim Eigenheimkauf

Wer ein Eigenheim kaufen möchte, sollte über seinen Krankengeldanspruch informiert sein. Dieser ist angesichts steigender Baupreise und Immobilienfinanzierungs-Zinsen im Krankheitsfall oft nicht mehr ausreichend und macht eine private Einkommensabsicherung notwendig.

R+V mit neuer BU-Versicherung

Die drei neuen Tariflinien leisten ab einer 50-prozentigen BU und verzichten auf die abstrakte Verweisung. Laufende Überschüsse können in einen nachhaltig ausgerichteten Fonds angelegt werden und der Versicherungsschutz kann anlassbezogen erhöht werden.

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Schaden- und Unfallversicherung: Geschäftsklima erreicht Höchststand

Die Schaden- und Unfallversicherer blicken so optimistisch in die Zukunft wie seit Langem nicht mehr. Das Geschäftsklima liegt über dreißig Punkten – doch welche Faktoren stützen die positive Stimmung, und wo bleibt Unsicherheit?

Klimarisiken: Unternehmensbewertungen als Kompass in stürmischen Zeiten

Extreme Wetterereignisse stellen die Versicherungswirtschaft vor eine Zeitenwende. Eine solide Kapitalbasis reicht nicht mehr – gefragt ist Anpassungsfähigkeit. Warum unabhängige Stabilitätsbewertungen gerade jetzt zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden könnten, erklärt Abdulkadir Cebi, Bereichsleiter bei Assekurata.

„Krisen sind der Nährboden für Ideen“

Der Industrieversicherungsmarkt steht 2025 im Zeichen von Klimawandel, geopolitischen Konflikten und Cyber-Bedrohungen. Der neue Aon Marktreport zeigt, wie sich die Branche aufstellt – und warum Datenanalyse und HR-Strategien entscheidend werden.

Naturgefahrenschäden 2025: GDV warnt trotz Rückgang vor wachsendem Extremwetter-Risiko

Die versicherten Schäden durch Sturm, Hagel, Starkregen und Überschwemmungen lagen im ersten Halbjahr 2025 unter den Vorjahreswerten. Doch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) warnt: Der langfristige Trend zeigt nach oben – und fordert ein Gesamtkonzept für besseren Schutz.

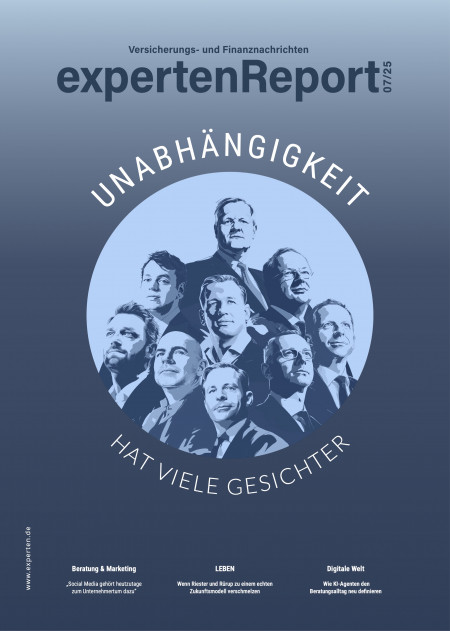

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.