Wenn die Abgaben für die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) angehoben werden und die zusätzlichen Mittel eins zu eins in die Rentenzahlung fließen, wirkt sich das positiv auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung aus. Das gilt sowohl für Rentenbeitragserhöhung als auch für höhere Steuern zur Unterstützung der Rentenkasse. Bei einer Erhöhung um einen Prozentpunkt sind Bruttoinlandsprodukt (BIP) und abhängige Beschäftigung nach fünf und nach zehn Jahren jeweils um 0,1 Prozentpunkte größer. Auch langfristig wird der Effekt nicht negativ.

Das sind Ergebnisse eine Studie, die das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat. Die Forscher*innen schließen daraus: Der zu lösende Zielkonflikt (Trade-off) zwischen „finanzieller und sozialpolitischer Nachhaltigkeit im Rentensystem“, also zwischen Beiträgen und Leistungen, sei deutlich kleiner als angesichts des demografischen Wandels oft behauptet, so Prof. Dr. Camille Logeay von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Dr. Rudolf Zwiener und Dr. Florian Blank, Rentenexperte des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Demographischer Wandel ist Herausforderung für Alterssicherung

Bei einer alternden Bevölkerung kommen weniger Beitragszahlende auf mehr Rentenbeziehende, wenn sich nicht gleichzeitig die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessert oder weitere Gruppen wie Selbständige oder neu eingestellte Beamt*innen einbezogen werden.

Der Gesetzgeber hat zur Sicherung der Rente bestimmte Regeln vorgegeben: Aktuell gilt die sogenannte doppelte Haltelinie. Bis 2025 soll der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen und das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken. Bis 2030 sollen die Marken von 22 Prozent beziehungsweise 43 Prozent halten. Diese Werte stellten gewissermaßen den rentenpolitischen Minimalkonsens dar, schreiben die Forschenden.

Einige Wirtschaftswissenschaftler*innen warnen vor steigenden Beitragssätzen, weil sie dadurch „ökonomische Verwerfungen“ befürchten. Höhere Beiträge seien nicht finanzierbar und würden der Volkswirtschaft schaden. Die Kritik bezieht sich meist nur auf die gesetzliche Rente, mögliche Probleme der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge, für die Beschäftigte eine Menge Geld bei derzeit schwachen Renditen zurücklegen sollen, sind dagegen kaum Thema.

Sind Auswirkungen der Beitragssatzerhöhungen nicht zu Ende gedacht?

Die Fachleute schreiben, dass Renterhöhungen fast immer auf Basis von „denselben neoklassischen Modellannahmen“ kritisiert werden. Diese betrachten Sozialbeiträge hauptsächlich als Kostenfaktor, deren Nachfrage- und Umverteilungseffekte werden übersehen oder unterschätzt. So ignorieren manchen Modelle weitgehend, dass die zusätzlichen Einnahmen sofort weitergegeben werden und sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöht. Das Geld fließt zurück in den privaten Konsum, was wiederum das Wirtschaftswachstum steigert.

Dagegen verfolgen sogar einige reine Renten- und Sozialversicherungsmodelle mit makroökonomischer Rückkopplung die gleiche Modellierstrategie. Diese hat im Vorfeld der Mindestlohneinführung zu den Fehlprognosen geführt, so Logeay, Zwiener und Blank. Damals war fälschlich der Wegfall von hunderttausenden Arbeitsplätzen vorhergesagt worden. In anderen Modellen werde der Kosteneffekt so modelliert, dass er den Nachfrageeffekt dominiert. Das makroökonomische Modell des IMK, das die Forschenden für ihre Berechnungen nutzen, berücksichtigt die Nachfragewirkung und weitere Faktoren dagegen stärker.

Vier Szenarien simulieren, wie sich neben dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) weitere Kennzahlen wie öffentlicher Schuldenstand, Haushaltseinkommen oder Lohnstückkosten entwickeln, wenn mehr Geld in die gesetzliche Alterssicherung fließt. Die Ergebnisse vergleichen die Forscher*innen mit einer Basissimulation ohne zusätzliche Aufwendungen.

Szenario 1: Rentenerhöhung und höhere Beiträge

Im ersten Szenario werden die makroökonomischen Effekte einer Beitragssatzerhöhung um einen Prozentpunkt simuliert – hälftig aufgeteilt auf Beschäftigte und Arbeitgeber. Die zusätzlichen Einnahmen werden gleich wieder für höhere Renten ausgegeben. In diesem Szenario liegen das reale BIP und die Beschäftigung nach zwei Jahren um knapp 0,1 Prozent über dem Niveau der Basissimulation. Dieser minimale positive Effekt wird bis zum fünften Jahr etwas stärker und verschwindet langfristig nach zehn Jahren wieder, ohne negativ zu werden.

Zustande kommt er im Wesentlichen durch einen stärkeren realen privaten Konsum. Letztlich überwiegen die deutlichen Zuwächse bei den Transfereinkommen der privaten Haushalte die geringen relativen Rückgänge bei den Nettolöhnen und den verteilten Gewinnen. In begrenztem Umfang findet eine Umverteilung hin zur steigenden Zahl der Rentner*innen statt. Zu beachten gilt, dass die heutigen Arbeitnehmer*innen später selbst von einem nicht abgesenkten Rentenniveau profitieren. Deshalb müssen sie keine oder weniger private Altersvorsorge betreiben.

Unter dem Strich steigt das reale verfügbare Einkommen der privaten Haushalte langfristig im Schnitt um 0,2 Prozent gegenüber der Basissimulation. Geschmälert werden die positiven Effekte durch eine etwas schlechtere Entwicklung bei den Exporten. Diese steigen wegen der höheren Lohnstückkosten langfristig um 0,2 Prozent weniger an. Die Verbraucherpreise sind nach fünf Jahren ebenfalls 0,2 Prozent höher.

Szenario 2: Höhere Beiträge, aber keine Rentenerhöhung

Im zweiten Szenario wird eine unrealistische Beitragssatzerhöhung ohne gleichzeitig höhere Rentenzahlungen simuliert. Dabei schrumpfen das reale BIP und die Zahl der Beschäftigten um bis zu 0,5 Prozent gegenüber der Basissimulation, der reale private Konsum sogar um bis zu 0,9 Prozent. Trotzdem liegen die Verbraucherpreise in den ersten fünf Jahren bis zu 0,2 Prozent höher als in der Basissimulation, ähnlich stark wie im ersten Szenario. Erst anschließend geht die Teuerung leicht zurück.

Der Wirtschaft schadet der Entzug an Kaufkraft, weil die Beitragssatzerhöhung nicht in die Binnennachfrage zurückfließt. Letztlich leiden darunter alle Beschäftigten, Unternehmen und Rentenbezieher*innen. Logeay, Zwiener und Blank schreiben:

Diese Ergebnisse sind insofern bedeutsam, weil einige Rentenmodelle implizit ein solches realitätsfernes Simulationsdesign unterstellen, wenn sie die Effekte von höheren Beitragssätzen simulieren.

Szenario 3: Rentenerhöhung finanziert durch direkte Steuern

Im dritten Szenario werden die direkten Steuern – zum Beispiel Einkommenssteuer oder Körperschaftssteuer – zur Finanzierung der zusätzlichen Rentenzahlungen erhöht. Es werden wie im ersten Szenario die gleichen zusätzlichen Einnahmen und die gleichen zusätzlichen Rentenausgaben unterstellt. Die wiederum leicht positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekte fallen sehr ähnlich aus wie in Szenario eins.

Unterschiede werden deutlich bei der Preisentwicklung und den Komponenten des BIP. So gibt es keine Erhöhung der Verbraucherpreise und der Löhne und somit auch keine negativen Effekte bei den realen Exporten. Gleichzeitig fällt der positive Effekt beim privaten Konsum etwas schwächer aus. Die Lohnquote steigt nicht wie im ersten Szenario, sondern bleibt in etwa konstant. Die Unterschiede sind allerdings nicht groß.

Szenario 4: Rentenerhöhung durch höhere Verbrauchssteuern

Im vierten Szenario werden die Verbrauchssteuern erhöht und zur Finanzierung der zusätzlichen Rentenzahlungen verwendet. Die Effekte auf der Einnahmen- und Ausgabenseite fallen genauso stark aus wie im ersten und dritten Szenario. Auch die Lohnstückkosten und damit die Exporte entwickeln sich mit höheren Verbrauchssteuern langfristig wie nach einer Beitragssatzerhöhung. Allerdings würden im vierten Szenario die Verbraucherpreise stärker steigen. Gleichzeitig würden zwar auch die Nominallöhne zulegen, dieser Anstieg wäre aber nicht hoch genug, um einen leichten Rückgang der Reallöhne – im Vergleich zur Basissimulation – zu verhindern.

Fazit der Forschenden: Steuern als Alternative zu höheren Beiträgen

Auch höhere Renten seien finanzierbar, ohne negative Effekte auf Wachstum und Beschäftigung. Falls Rentenzahlungen stärker über höhere Steuern finanziert werden, hätte das deutliche Verteilungseffekte, vor allem bei einer Erhöhung der progressiven Einkommenssteuern. In dem Fall würden alle Steuerpflichtigen einbezogen, auch die bisher nur ungenügend an der Finanzierung sogenannter „versicherungsfremder Leistungen“ beteiligten Gruppen wie Selbstständige, Beamt*innen und Personen mit sehr hohem Einkommen. Sie würden stärker belastet, während die Belastung von Beschäftigten mit niedrigen beziehungsweise mittleren Einkommen – relativ betrachtet – sinken würde.

Dies sei auch erwünscht, schließlich entspreche es „dem Prinzip einer gerechteren Abgabenstruktur im Sinne der Leistungsfähigkeit“, schreiben die Forschenden. Die Beitragsbelastung der/des Einzelnen für die Sozialversicherung würde begrenzt, was die Akzeptanz von in Zukunft steigenden Rentenausgaben erhöhen und die Lohnstückkosten nicht direkt beeinflussen würde. Will man in Zukunft Beitragssatzanhebungen zumindest begrenzen, dann stehen Steuern als Finanzierungsalternative zur Verfügung, so das Fazit.

Themen:

LESEN SIE AUCH

7 Tricks, mit denen Handwerksbetriebe Steuern sparen

Steuerparadiese im Vergleich

Midijob-Reform bekämpft Altersarmut zu ungenau

Lindner gibt Startschuss für Generationenkapital

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Doppelte Haushaltsführung: Wer die Miete zahlt, darf den Abzug nutzen

Investmentsteuerreform 2025: Neue Regeln, klare Grenzen, stille Risiken

Pauschbeträge bei Reisekosten 2026: Mehr Klarheit, kein Mehraufwand

Steuersysteme im Vergleich: Ist Deutschland noch wettbewerbsfähig?

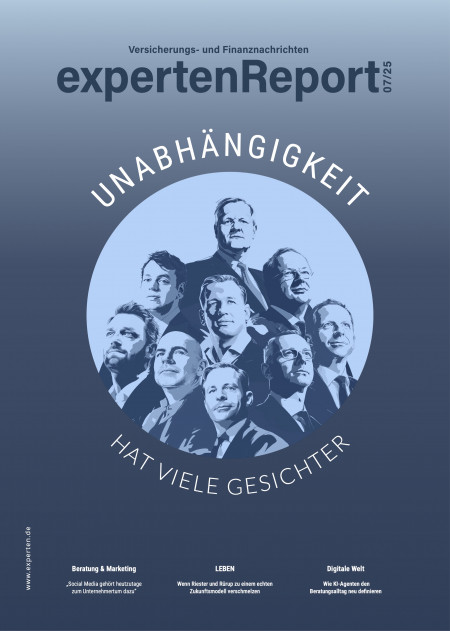

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.