Seit dem vor zwei Jahren sich die Flutkatastrophe im Ahrtal ereignete wird der (fehlende) Versicherungsschutz vor den Naturgewalten heiß diskutiert. Eine vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (ZEV) veröffentlichte Studie zur Elementarschadenversicherung kommt zu dem Ergebnis: Das französische System bietet viele Vorteile. Und es würde auch in Deutschland funktionieren. Was wäre nach der Flut im Ahrtal jetzt anders, wenn dort das französische Modell gelten würde?

In Frankreich verfügen 98 Prozent der Haushalte über eine Elementarschadenversicherung. Sie zahlen dafür durchschnittlich nur etwa 26 Euro im Jahr. Rheinland-Pfalz, wo sich das Ahrtal befindet, weist beim Schutz gegen Elementarschäden nur eine Versicherungsdichte von etwas mehr als 40 Prozent auf. Das merkten viele Menschen im Ahrtal erst nach der Flut. Sie dachten, über ihre Gebäudeversicherung abgedeckt zu sein.

Ein verhängnisvoller Irrtum. In einem „französischen Ahrtal“ wären so gut wie alle versichert gewesen und hätten sich die Versicherungsprämie auch leisten können. Die Steuerzahlendengemeinschaft wäre hier nicht gezwungen gewesen, mit 30 Milliarden einzuspringen.

Risikopräventionspläne als Entscheidungsgrundlage

Die französischen Präventionspläne für vorhersehbare Naturgefahren werden auf kommunaler Ebene für den Flächennutzungsplan berücksichtigt. In bestimmten Gebieten ist es daher verboten, zu bauen. Für das Ahrtal würde dies bedeuten, dass einige neuere Gebäude vielleicht nicht hätten gebaut werden dürfen und manchen älteren Gebäuden Schutzmaßnahmen zur Auflage gemacht worden wären.

Eine Erlaubnis zum Wiederaufbau zerstörter Gebäude hätte nie erteilt werden können. Wer in Frankreich eine Immobilie kauft oder mietet, muss noch vor Vertragsunterzeichnung über die möglichen Naturgefahren in diesem Gebiet informiert werden. Das schützt vor bösen Überraschungen.

Staat entscheidet, Versicherer zahlen

Die Entschädigung erfolgt nach streng geregelten Abläufen. Erst macht die betroffene Gemeinde eine offizielle Meldung an die zuständige Präfektur. Mit einem interministeriellen Erlass legt der französische Staat dann fest, dass dieses Ereignis als Naturkatastrophe gilt. Anschließend müssen die Versicherungsunternehmen umgehend reagieren: Innerhalb von zwei Monaten muss zumindest ein Vorschuss gezahlt werden und innerhalb von drei Monaten müssen die Versicherten vollständig entschädigt sein.

In einem hypothetischen französischen Ahrtal wären ab dem Erlass somit sehr zeitnah alle Gelder geflossen. Im deutschen Ahrtal wurden laut GDV jedoch auch nach zwei Jahren noch immer nicht alle Schadensfälle reguliert. Gerade einmal 6,7 der insgesamt 8,4 Milliarden Euro, die die Versicherer schulden, wurden ausgezahlt. Denn nur abgeschlossene Arbeiten werden hierzulande entschädigt.

„Das französische Modell muss nicht kopiert werden, aber es sollte als Inspirationsquelle dienen“, sagt Jakob Thevis, stellvertretender Vorstand des ZEV. „Es ist ein in sich geschlossenes System, das sich seit über 40 Jahren bewährt und die Steuerzahlenden in den letzten 40 Jahren insgesamt nur 263 Millionen Euro gekostet hat. Es verbindet Prävention, Solidarität, Rückversicherungsschutz, hohe Versicherungsdichte und niedrige Versicherungsprämien. Dadurch entsteht ein schlüssiges und funktionierendes System, das auf die zunehmenden Extremwetterereignisse im Zuge des Klimawandels reagieren kann.“

Themen:

LESEN SIE AUCH

Starkregenbilanz: 12,6 Milliarden Euro Schäden in 20 Jahren

Gebäudeversicherungen müssen nicht teurer werden

Immobilien vor Beginn der Starkregensaison absichern

Elementar Re: Versicherer legen Modell für neues Sicherungssystem vor

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

BVI drängt auf Pflicht zur Elementarschadenversicherung

Mieterschutz in der Warteschleife: Mieterbund mahnt rasche Umsetzung des Koalitionsvertrags an

Pflichtversicherung gegen Elementarschäden rückt näher – Union und SPD mit konkreten Plänen

Elementarschadenversicherung: Ein französisches Modell für Deutschland?

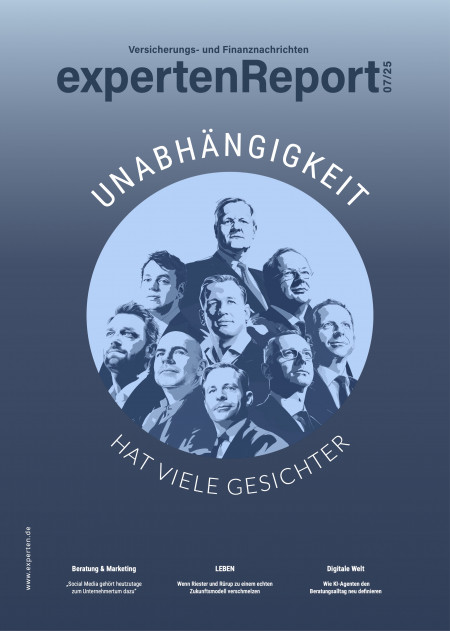

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.