Elterngeldbezug rückläufig – Geburtenrückgang und ökonomische Unsicherheiten als zentrale Einflussfaktoren

Im Jahr 2024 bezogen rund 1,67 Millionen Frauen und Männer in Deutschland Elterngeld – das entspricht einem Rückgang von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich fiel dieser bei Männern aus (−6,6 %), während der Rückgang bei Frauen bei 5,0 % lag. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist damit die Zahl der Elterngeldbeziehenden im dritten Jahr in Folge gesunken – seit 2021 um insgesamt 10,6 Prozent.

Demografischer Wandel treibt Rückgang

Hauptursache für diese Entwicklung ist der Rückgang der Geburtenzahlen: Im selben Zeitraum – zwischen 2021 und 2024 – ist die Zahl der Neugeborenen um etwa 15 Prozent gesunken. Der deutlichere Rückgang bei den Geburten im Vergleich zum Elterngeldbezug legt nahe, dass die Inanspruchnahmequote der Leistung stabil bleibt. Doch die demografische Realität ist klar: Die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter nimmt ab, die Reproduktionsrate bleibt niedrig – eine strukturelle Entwicklung, die sich direkt auf die Zahl potenzieller Elterngeldbeziehender auswirkt.

Ökonomische Unsicherheiten als zusätzlicher Belastungsfaktor

Neben der demografischen Entwicklung beeinflussen auch wirtschaftliche Unsicherheiten das Verhalten junger Familien. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, hohe Inflation, gestiegene Wohn- und Energiekosten sowie eine angespannte Arbeitsmarktsituation sorgen für Zurückhaltung bei der Familiengründung. In vielen Haushalten ist die Sorge um finanzielle Stabilität zu einem entscheidenden Faktor geworden – und der Kinderwunsch wird entsprechend vertagt oder ganz aufgegeben. In dieser Konstellation verliert das Elterngeld als familienpolitisches Instrument nicht an Bedeutung, wohl aber an Reichweite – schlichtweg, weil es weniger anspruchsberechtigte Haushalte gibt.

Elterngeld Plus gewinnt weiter an Bedeutung

Trotz des allgemeinen Rückgangs der Elterngeldbeziehenden steigt die Nachfrage nach flexibleren Leistungsformen. 2024 planten 36,7 Prozent der Beziehenden, Elterngeld Plus zu nutzen – ein neuer Höchstwert seit seiner Einführung 2015. Vor allem Mütter greifen verstärkt auf diese Variante zurück (42,3 %), aber auch jeder fünfte Vater (20,6 %) entscheidet sich mittlerweile für das verlängerte Leistungsmodell. Elterngeld Plus wird monatlich in geringerer Höhe ausgezahlt, kann dafür aber über einen längeren Zeitraum bezogen werden – ein attraktives Modell für Eltern, die früh wieder in Teilzeit arbeiten möchten.

Partnerschaftsbonus kaum genutzt

Allerdings zeigt sich bei der praktischen Umsetzung partnerschaftlicher Modelle weiterhin ein deutliches Ungleichgewicht. Zwar sieht das Elterngeld Plus mit dem sogenannten Partnerschaftsbonus eine zusätzliche Förderung vor, wenn beide Elternteile parallel in Teilzeit arbeiten – doch lediglich 8,6 Prozent der Beziehenden machten davon 2024 Gebrauch. Hinzu kommt: Während Frauen das Elterngeld im Schnitt 14,8 Monate beziehen, liegt die geplante Bezugsdauer bei Männern bei lediglich 3,8 Monaten. Diese Diskrepanz hat sich über die letzten Jahre kaum verändert und verweist auf tief verankerte Rollenmuster, die sich nur langsam auflösen.

Regionale Unterschiede bei der Väterbeteiligung

Der Anteil der Väter unter den Elterngeldbeziehenden stagnierte 2024 bei 25,8 % – nach Jahren des kontinuierlichen Anstiegs ein leichter Rückschritt (2023: 26,2 %). Besonders hohe Väterbeteiligung verzeichnet weiterhin Sachsen mit 29,5 Prozent, während das Saarland mit 20,6 Prozent das Schlusslicht bildet. Die Zahlen zeigen: Die Bereitschaft von Vätern, Elterngeld in Anspruch zu nehmen, variiert regional erheblich – und hängt stark vom kulturellen Umfeld und den arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen ab.

Familienpolitik braucht neue Impulse

Die Zahlen des Statistischen Bundesamts spiegeln nicht nur den demografischen Wandel, sondern auch die wirtschaftliche Realität vieler Familien wider. Der Rückgang der Elterngeldbeziehenden ist folglich kein Indikator für ein Scheitern der Leistung – vielmehr ist er Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen. Die wachsende Beliebtheit des Elterngeld Plus zeigt, dass flexible Modelle gefragt sind. Gleichzeitig bleibt die politische Herausforderung bestehen, partnerschaftliche Modelle zu fördern und strukturelle Hürden in der Erwerbs- und Familienarbeit abzubauen.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Bundestag beschließt umfassende Entlastungsreform - Bundesrat stimmt zu

Der Bundestag hat eine weitreichende Reform verabschiedet, die Bürgerinnen und Bürger steuerlich und sozial entlasten soll. Im Mittelpunkt stehen der Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer und eine Erhöhung des Kindergeldes. Am Freitag stimmte der Bundesrat zu.

Beamtenpensionen: Durchschnittliches Ruhegehalt bei 3.240 Euro

Im Jahr 2024 erhielten Pensionärinnen und Pensionäre im öffentlichen Dienst ein durchschnittliches Ruhegehalt von 3.240 Euro brutto. Doch nur ein Fünftel der Neupensionierten erreichte die gesetzliche Regelaltersgrenze.

Gender Pay Gap sinkt fast nur bei Jüngeren

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

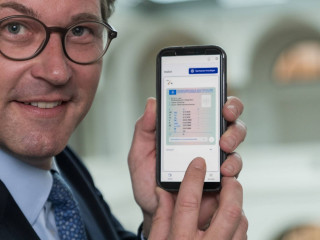

Der digitale Führerschein: Ambition trifft auf Realität

Deutschland bemüht sich erneut um die Digitalisierung hoheitlicher Dokumente. Doch das Projekt „Digitaler Führerschein“ steht exemplarisch für die Differenz zwischen politischem Anspruch und operativer Wirklichkeit.

Haushaltspaket treibt Bundesanleihen in die Höhe

Die Ankündigung eines groß angelegten Infrastruktur- und Verteidigungsprogramms durch die deutsche Regierung hat die Märkte in Bewegung versetzt. Innerhalb von nur zwei Tagen sind die Renditen von Bundesanleihen um 40 Basispunkte auf 2,9 Prozent gestiegen. Mauro Valle, Head of Fixed Income bei Generali Investments, analysiert die Folgen für Investoren.

Weniger Niedriglöhne, kleineres Lohngefälle – Deutschland verdient besser

In den letzten zehn Jahren hat sich die Einkommensstruktur in Deutschland spürbar verändert. Laut einem aktuellen Bericht des Statistischen Bundesamtes ist die Niedriglohnquote gesunken, und das Lohngefälle zwischen Gering- und Besserverdienenden hat sich verringert.

Überblick: Deutsche Wirtschaft zwischen Krise und Reformdruck

Die wirtschaftliche Lage Deutschlands bleibt angespannt: IG-Metall-Chefin Christiane Benner warnt vor der Industriekrise und hohen Energiekosten, während Mieten steigen und Kaufpreise stagnieren. US-Strafzölle unter Donald Trump könnten die Exportnation belasten, während eine Studie zeigt, dass deutsche Unternehmen bei KI hinterherhinken. Die CDU setzt auf Steuersenkungen und Bürokratieabbau.

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.