Die staatlich verordnete Schließung eines Einzelhandelsgeschäfts im Zuge der Corona-Pandemie stellt keinen Mangel dar und rechtfertigt damit keine Mietminderung. Eine Mieterin kann auch nicht wegen einer sogenannten „Störung der Geschäftsgrundlage“ eine Vertragsanpassung und eine Reduzierung der Miete von der Vermieterin verlangen, solange sie nicht ausnahmsweise in ihrer Existenz bedroht ist. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main hat entschieden.

Eines der Einzelhandelsgeschäfte der beklagten Mieterin musste vom 18. März 2020 bis zum 20. April 2020 wegen einer Anordnung des Landes Hessen im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen werden. Dies führte im März zu einem Umsatzrückgang von 54 Prozent und im April von 41 Prozent im Vergleich zu den beiden Vorjahren.

Die Beklagte verzeichnete eine so erhebliche Liquiditätslücke, dass sie die Miete für das Geschäft im April 2020 zunächst nicht begleichen konnte. Die Vermieterin klagte vor dem Landgericht Frankfurt am Main auf Zahlung der Miete für diesen Monat in Höhe von rund 6.000 Euro.

Kein Mietmangel am Mietobjekt selbst

In einem Urteil vom 5. Oktober 2020 gab die 15. Zivilkammer des Landgerichts ihrer Klage statt. Auch wenn öffentlich-rechtliche Einschränkungen oder Verbote gerade bei der Vermietung von Gewerberäumen grundsätzlich einen Mietmangel darstellen können, müsse dafür die Ursache der staatlichen Nutzungsuntersagung aber in dem Mietobjekt selbst oder seiner Beziehung zur Umwelt begründet sein. Das sei bei Betriebsschließungen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht der Fall.

Die Kammer des Landgerichts entschied:

„Die hoheitlichen Maßnahmen dienen dem Schutz der Bevölkerung vor allgemeinen gesundheitlichen Gefahren. Sie knüpfen nicht unmittelbar an die Beschaffenheit der Mietsache an, sondern allgemein an deren Nutzungsart sowie dem Umstand, dass in den Flächen Publikumsverkehr stattfindet und dadurch Infektionen begünstigt werden.“

Die Mieterin könne von der Vermieterin auch keine Vertragsanpassung und keine Reduzierung der Miete wegen einer sogenannten „Störung der Geschäftsgrundlage“ verlangen. Bei unvorhersehbaren Ereignissen könne eine Mietpartei zwar grundsätzlich eine Änderung der vereinbarten Mietzahlungen einfordern, wenn „dies zur Vermeidung eines untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vereinbarenden (…) Ergebnisses unabweislich erscheint“, so das Landgericht.

Einen solchen extremen Ausnahmefall, der nur bei existenziell bedeutsamen Folgen gegeben sei, habe die beklagte Mieterin aber nicht dargelegt. Ihre Liquiditätsengpässe reichten dafür nicht, zumal sie durch eine kurzfristige Gesetzesänderung vor einer Kündigung wegen Corona-bedingter Zahlungsschwierigkeiten geschützt worden sei.

Außerdem habe die Beklagte in allen Filialen Kurzarbeit eingeführt und dadurch beträchtliche Einsparungen verbuchen können.

Das Urteil vom 5. Oktober 2020 (Landgericht Frankfurt, Az. 2-15 O 23/20)

Themen:

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Haftpflichtversicherer muss auch Jahrzehnte nach Beratungsfehler leisten

Der Bundesgerichtshof korrigiert das Vertragsverständnis fondsgebundener Riester-Renten

BFH bestätigt Bundesmodell der Grundsteuer – Typisierung mit System

Umsatzsteuer bei unselbständigen Stiftungen: BFH präzisiert Rechtslage – BMF reagiert

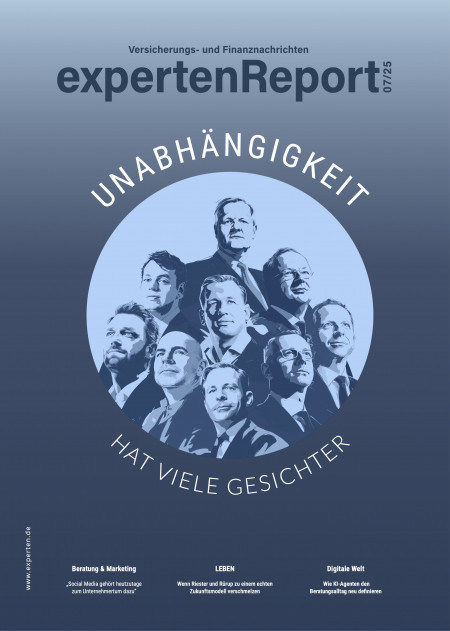

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.