In der digitalen Wirtschaft geht der Trend immer mehr zu elektronisch signierten Verträgen, die Medienbrüche verhindern und so Zeit und Kosten sparen. Kommen dabei Signaturkarten zum Einsatz, die immer noch weitverbreitet sind, können Signaturen allerdings leicht zurückdatiert werden. Das lässt sich verhindern.

Ein Beitrag von Ingolf Rauh, Head of Product and Innovation Management bei Swisscom Trust Services.

Seit der Einführung der elektronischen Signatur zu Beginn dieses Jahrhunderts kamen zunächst sogenannte Signatur- und Siegelkarten auf den Markt, die bis heute einen hohen Marktanteil haben. Diese Karten haben einen sicheren Chip auf welchem das Schlüsselmaterial zur Signatur sowie das Signaturzertifikat abgelegt sind. Mittels eines Kartenlesers und einer passenden Signatursoftware können unter anderem PDF-Dokumente lokal am Rechner signiert werden. Waren früher noch Treiber für die Kartenlesegeräte das Problem, so ist das heutzutage meist gut gelöst.

Im Rahmen der Signatur ergibt sich heute allerdings ein anderes Problem: Die elektronische Signatur dient in seiner Ursprungsform dem Integritätsschutz, der sicherstellt, dass eine Datei ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verändert wurde. Ferner soll die Autorenschaft mit einer Unterschrift gesichert sein. Vieles ist mit einer Signaturkarte oder einer Siegelkarte für die Organisationssignatur abbildbar, für den Nachweis des Zeitpunktes bedarf es jedoch eines größeren Aufwandes. Neben einer qualifizierten elektronischen Signatur müsste auch ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel eingesetzt werden, welcher beide Dokumente zu einem in einem Langzeit-validierbaren PDF-Dokument zusammenführt.

Die lokale Lösung mit Signatur – genauer gesagt Siegelkarte wird hier zum Problem, da keine unabhängige und damit manipulationssichere Quelle für die Uhrzeit zur Verfügung steht. Als Bezugspunkt dient hier lediglich die Systemzeit des jeweiligen Endgeräts. Diese können Nutzer aber mit wenigen Klicks umstellen und so den Signaturzeitpunkt manipulieren. So ist es ein Leichtes, einen Vertrag mittels einer zurückgesetzten Uhrzeit rückzudatieren und somit zu behaupten, dass dieser schon vorab unterzeichnet worden sei.

Mehr Manipulationssicherheit durch Fernsignaturen

Verhindern lassen sich derartige betrügerische Manipulationen durch qualifizierte elektronische Zeitstempel. Diese benötigen allerdings eine unabhängige Quelle für die richtige Uhrzeit und können daher nur im Rahmen einer Fernsignatur angeboten werden. Nur ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel, der unter anderem Echtzeituhren, wie Atomuhren, nutzt, kann der elektronischen Signatur auch den korrekten Signaturzeitpunkt hinzugeben. Für eine Langzeit-validierbare Signatur ist daher die Fernsignatur der beste Weg. Unternehmen sollten auf einen Vertrauensdienst, der sowohl die qualifizierte elektronische Signatur als auch den qualifizierten elektronischen Zeitstempel anbietet, setzen, um den Beweiserhalt von digitalen Dokumenten zu gewährleisten.

Diese Kombination ist auch im EU-Recht explizit vorgesehen: Der von der EU im Rahmen der Signaturverordnung eIDAS festgelegte PAdES Standard nach der ETSI Norm ETSI TS 103 172 sieht für wichtige Dokumente mit Beweiswerterhaltung das sogenannte PAdES-LTA Format vor. Dieses setzt basierend auf dem Dokument die Signatur mit dem qualifizierten Zeitstempel zusammen und fügt noch ein Überprüfungsergebnis hinzu, ob zu diesem Zeitpunkt die für die Signatur relevanten Zertifikate gültig waren. Dadurch sind solche Dokumente auch nach Jahren noch prüffähig und der Beweiserhalt ist sichergestellt.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Kooperation für rechtskonforme Digitalisierung

Wie funktioniert die digitale Unterschrift beim Kreditantrag?

Zweimal so viele elektronisch unterschriebene Anträge

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Deutsche Sozialversicherung fordert klare Regeln für digitale Verwaltung in Europa

Biometrie 2.0: Worauf Banken achten müssen

KI & Bewertungen: So sichern KMU ihre Sichtbarkeit in einer neuen Suchrealität

Digitaler Fahrzeugschein per App – was die neue i-Kfz-App kann

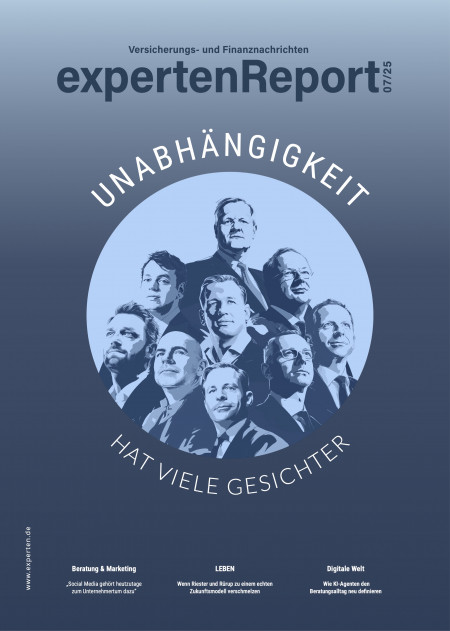

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.