Es ist wie so oft bei Gesetzen: Auf den ersten Blick unverständlich, der Nutzen für den Bürger nicht ersichtlich und zu allem Übel sind sowohl Name als auch Kürzel unaussprechlich. Beim kürzlich beschlossenen Registermodernisierungsgesetz (RegMoG) ist das nicht anders.

Dennoch soll es der Verwaltung zu mehr Effizienz verhelfen und Verwaltungsleistungen für Bürger nachvollziehbar und transparent machen. Ob zum Beispiel beim Meldeamt, bei der Fahrzeugzulassung oder beim Grundbuchamt – oft sind es immer wieder dieselben Dokumente, die der Sachbearbeiter am anderen Ende des Schreibtisches sehen möchte.

Dieses umständliche und analoge Procedere soll im Rahmen des RegMoG nun beendet werden.

„Once-Only“-Prinzip

Damit Bürger beim Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder identische Nachweise und persönliche Daten angeben müssen, die in anderen Bereichen der Verwaltung bereits gespeichert sind, wird es ein einheitliches, übergreifendes Identifizierungsmerkmal für jeden Bürger geben.

Der Einfachheit halber wird diese Aufgabe künftig die Steuer-Identifikationsnummer übernehmen. Mit ihr können Daten und Nachweise elektronisch übermittelt werden, ohne dass es zu Personenverwechslungen kommen kann.

Warum die Steuer-ID?

Um Verwaltungsleistungen zu digitalisieren und damit effizienter, kostengünstiger und nutzerfreundlicher zu machen, müssen Daten und Nachweise elektronisch übermittelt werden können.

Und es muss sichergestellt werden, dass diese personenbezogenen Daten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen der richtigen Person zugeordnet werden.

Die Steuer-Identifikationsnummer erfüllt diese Voraussetzungen offenbar.

Als „nicht-sprechende“ ID wird sie zufällig erzeugt, enthält selbst keine Informationen über den Bürger und lässt aus sich heraus keine Rückschlüsse auf ihn zu.

Ein weiterer Vorteil: Es gibt die Steuer-ID bereits, es muss also keine weitere verfassungs- und datenschutzkonforme Lösung gefunden werden.

Kostenvorteile

Die Einführung einer Bürgeridentifikationsnummer gehört zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Damit haben sich Bund, Länder und Kommunen selbst verpflichtet, 575 Verwaltungsleistungen online anzubieten.

Neben mehr Bürgerfreundlichkeit bringt dieser Digitalisierungsschritt auch Kostenvorteile mit sich.

So geht die Bundesregierung von Einsparungen von knapp vier Milliarden Euro aus – unter anderem durch den Wegfall der zeitaufwändigen Datenerfassung und -verarbeitung oder den Entfall von kostenintensiven Befragungen im Rahmen des Zensus.

Die Daten stets im Blick

Damit Bürger einen Überblick behalten, welche Behörde wann und warum auf welche Daten zugreift – zum Beispiel bei der Beantragung einer Leistung – ist ein so genanntes Datencockpit geplant.

Mit diesem Tool sollen Bürger jederzeit und von jedem Internetzugang aus die Transfers ihrer ID-bezogener Daten zwischen öffentlichen Stellen nachvollziehen und kontrollieren können.

Themen:

LESEN SIE AUCH

Tipps für einen sicheren Umgang mit KI-Programmen

Die Chancen, die mit der Nutzung von mit KI arbeitenden Chatbots wie ChatGPT einhergehen, sind vielfältig. Ihr Einsatz lässt aber auch besonders aus Sicht des Datenschutzes noch viele Fragen offen. Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit KI-basierter Technologie.

Hallesche erweitert digitale bKV-Kompetenz

Die Hallesche schafft als erster und einziger Anbieter eine direkte Anbindung zu eVorsorge und realisiert damit die Dunkelverarbeitung in der bKV.

Blick zurück: Innovationen nicht um jeden Preis

Datenschutz: Unternehmen stehen weiter unter Dauerdruck

Unsere Themen im Überblick

Themenwelt

Wirtschaft

Management

Recht

Finanzen

Assekuranz

Digitalmacht ohne Substanz – Warum Europa beim KI-Wettlauf ins Hintertreffen gerät

Europa ruft nach Souveränität, investiert Milliarden, reguliert ambitioniert – und bleibt doch in der digitalen Peripherie. Trotz der politischen Verve, Künstliche Intelligenz zur strategischen Schlüsseltechnologie Europas zu erklären, ist das Bild ernüchternd: Die Substanz fehlt.

Mit KI zum digitalen Abschluss: die Bayerische und muffintech starten Pilotprojekt zur Antragsunterstützung

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und das Technologie-Start-up muffintech starten ein gemeinsames Pilotprojekt zur digitalen Vertriebsunterstützung in der Sachversicherung. Im Zentrum steht der KI-Assistent LEA, der Kunden durch den Online-Antragsprozess begleitet und in Echtzeit Fragen beantwortet. Der erste Einsatz erfolgt im Bereich der Zahnzusatzversicherung, weitere Sparten wie die Hausratversicherung sollen kurzfristig folgen.

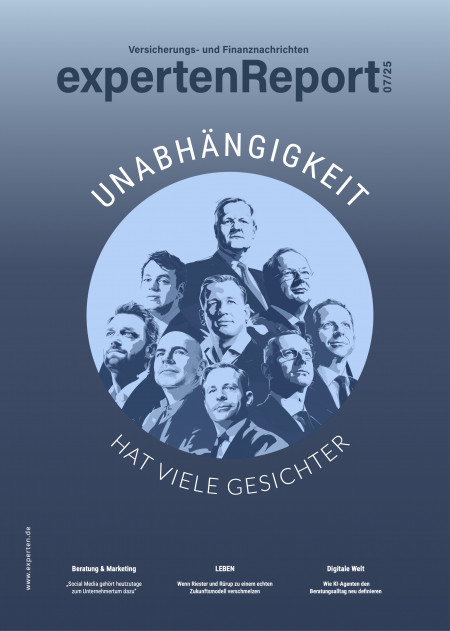

Wie KI-Agenten den Beratungsalltag neu definieren

Die Maklerarbeit verändert sich rasant: Digitale Assistenten auf KI-Basis übernehmen Routinetätigkeiten und ermöglichen so mehr Fokus auf Beratung und Beziehungspflege. Jonathan Posselt, Teamleiter KI bei Fonds Finanz, zeigt im Gastbeitrag, wie Maklerbüros schon heute die Weichen für die Zukunft stellen können. Der Text erschien zuerst im expertenReport 07/25.

Versicherungs-KI mit Potenzial – aber auch mit Vorbehalten

Viele Deutsche würden gerne Künstliche Intelligenz nutzen, um Versicherungsanträge schneller und einfacher zu erledigen. Auch bei der Vertragsanalyse zeigen sich viele aufgeschlossen. Doch sobald es um Gesundheitsdaten oder Schadensbewertungen geht, kippt die Stimmung.

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.